二船祭り:2隻の船に青年男子が5人ずつ乗って船を漕ぐのを 競い合い、その勝敗によって豊漁を占います。

■11月21日 万度迎え

二船祭に先だって、伊勢神宮からのお札を受けに行くことが、二船祭事はじめの意味で行われており、村より選出された男2人が行き、午前11時までに帰 村しなければならないことになっている。

■11月22日 小舟作り(殿入祭)

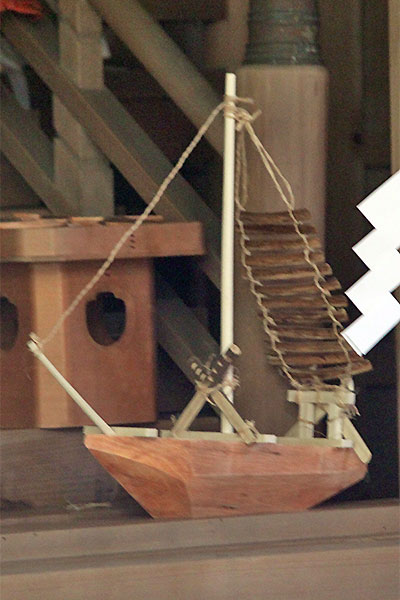

この祭りは本来風の宮社、白髪大明神社の祭日に行われていた。これら2社 を含め合祀して村社となった海,,女神社に大老が集まり、ミズの木(ヤシャブ シ)で48隻の小舟(15センチ)と2隻のオオフネ(45センチ)、それにミズの木の枝 12本に榊を添えて「シゲ」と呼ばれる葉たばをつくる。このシゲは閏年には普 段の年の12本に対し1本多い13本の枝をもって作るという。又2隻のオオフネ と48隻の小舟は文永·弘安の役である蒙古襲来における中国の船とそれをむか え打つ日本の小舟を模しているといわれ、2隻のオオフネが中国船、48隻の小 船が日本船という。オオフネの作り方はミズの木で船体を作り、それに水押を つけ全長43センチ程にし、それに船尾より16センチの位置に船体と同じ長さの 帆柱を立て、椎皮を12枚すだれ状につないだものを帆としてそれに張る。後部 には鳥居型の車立が設けられ、櫂2丁が 字状に縛りつけられる。更にオオフ ネには1隻に1本、木で作った刀がのせられる。こうして作られたオオフネは 昔は村社と白髪大明神へ供えたが、合祀され白髪大明神がなくなってから、舟 みよし 隻は希望者に拝受することになっている。又、材料となるミズの木を切りに 行く時には、途中不幸事のあった家の人などに会ってはいけないとされている。

・以前は旧暦11月17日、18日であったが現在は21~23日に 行なわれている。祭りの一番のヤマ場となるのは2隻のチ ヨロ船による競漕で、これは23日の午後3時頃より始まる。

前日にはこの行事に必要な供え物である小舟作りが大老会

により村社で行なわれ、祭は22日の小舟作り(殿入祭)と23

日の競漕神事の2つに分けられる。そしてこの2つを合わ

せて二船祭と称している。

競漕神事の用意は昼過ぎより行われ、先ず競技に使う2隻のチョロ船を洗 い、それに櫂手4人の座席と櫂を藁束でしばり作る。そしていよいよ午後3時 頃より競漕が行なわれる。

·船祭の中で一番盛況な場面であり、クライマックスである。これは国崎の 村を里谷と海問谷とに分け、それぞれの谷より選出された若者5人ずつが前の 浜にてチョロ船の競漕をするのである。

午後2時前、里谷の舵手との櫂は海,,女神社へ御神酒を受け取りに行く。 里谷の船が出発し、隣村の相差境にある「神の島」と呼ばれる岩礁地へと船で 出向く。 以前は、

後より海問谷の船も出発し、村入口近くでの大津浜にある宝剣島を 周した。近距離を一周する海問谷の船は途中海藻貝類の繁殖を祈りお酒を磯 ごとに注ぎ、里谷の船が戻ってくると合流して前の浜へ戻った。 各谷より選出された櫂手4人と舵手1人の合計5人ずつ(里谷は舵手と一の 櫂以外の3人)が浜に集まり、海に入って垢離を取り身を清める。そして新し し、さらしで褌をする。服装は谷によって異なり、里谷は黒で「里」と染め抜い たものを、海問谷は櫂を「X」に合わせた図が染め抜かれたものを着用し、帯 にはスガイと呼ばれる藁縄が用いられる。 里谷の舵手と一の櫂が前の浜へ帰ってくると、村中の人々が見守る中、湾内 で激しく競漕する。一度競技が終わると再び湾口まで行って並びそこから又競 漕し、これらを何回となくくり返す。見守る観衆も両谷に分かれ、共に自分の 谷の船を大声をあげて応援し、酒も入って両者の口喧嘩は大変なものである 昔は興奮してくると石を投げたりつかみ合いになったりしてケガ人まで出し 「喧嘩祭」とも呼ばれた程だという。「うちこめ」の声があがると、いよいよ最 後の戦いとなる。この祭りで里谷が勝つとその年はボラが大漁で、海間谷が勝 っとイワシが大漁と、その年の漁の吉凶を占った。